75 Jahre DSO – das ist fast so lange, wie ein Menschenleben heute währt. Und was für ein Leben das war! Ein Leben für und mit Musik, ein Leben in und durch Berlin. Eine kleine Geschichte des Orchesters von Habakuk Traber.

»Orchestergründungen setzen bedeutungsvolle Zeichen und bekunden einen ausgesprochenen Willen zur kulturellen Lebensgestaltung« (Dieter Rexroth) – so am 15. November 1946, als der Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins (RIAS) ein sendereigenes Orchester gründete: das RIAS-, später Radio- und heute Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Hauptaufgabe waren Produktionen für den Rundfunk. Doch schon knapp zehn Monate später gab das Orchester sein erstes öffentliches Konzert; elf weitere folgten in der Saison 1947/1948. Zu den eigenen kamen Sonderkonzerte, die vom amerikanischen Kulturattaché vor allem für Studierende und Schüler*innen veranstaltet wurden; sie dienten der amerikanisch-deutschen Verständigung. Zu ihr gehörte zwangsläufig die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit; nicht wenige amerikanische Funktionäre hatten Vorfahren aus Deutschland oder waren selbst Emigranten. In der Reeducation-Politik der USA spielte Kultur eine zentrale Rolle. Wenn irgendwo, dann war in ihr das »andere Deutschland« zu finden, das bis 1933 für viele die Attraktivität des Landes ausmachte. Die Wiederaneignung einer teils missbrauchten, teils verdrängten Tradition und die Wiederentdeckung der Moderne gingen Hand in Hand.

Im ersten Konzert am 7. September 1947 folgte auf Beethovens Zweite Symphonie und Maurice Ravels Klavierkonzert für die linke Hand die Erste (und einzige) Symphonie von Richard Mohaupt, der 1939 ins US-Exil emigriert war. Vier Wochen später stand mit Bartóks ›Konzert für Orchester‹ wiederum die Deutsche Erstaufführung eines Exilwerks auf dem Programm, weitere vier Wochen danach die Berliner Erstaufführung von Albert Roussels Dritter Symphonie – allesamt Stücke, die nicht durch Klangradikalität schockierten, aber gleichwohl neu waren.

Frühes Renommee

Die erste Etappe des DSO war also Teil des demokratischen, antikommunistisch akzentuierten Aufbaus in Deutschland. Davon wurden auch Repertoire und Diplomatie beeinflusst. Zu Letzterer gehörten Tourneen, deren erste 1951 stattfand. Sie machten das Orchester erst deutschlandweit bekannt und leisteten damit überregio nale Aufbauhilfe. Auslandsgastspiele – das erste führte 1952 nach Paris – trugen zur internationalen Versöhnung bei. Legendär wurden zwei europaweite Tourneen 1959 und 1961 mit Yehudi Menuhin als Solist. Die politischen Implikationen traten im Lauf der Jahre in den Hintergrund, doch für die Schaffung einer Vertrauensbasis in ein demokratisches Deutschland spielten sie eine fundamentale Rolle. Heute beweisen sie vor allem, dass ein Orchester unter den Global Players Unverwechselbares zu sagen hat. Hier hat das Orchester in den letzten 25 Jahren mit Auftritten in Russland und Ostasien, mit einer Südamerikatournee, mit Gastspielen in den europäischen Metropolen und in deutschen Konzerthäusern sowie bei bedeutenden Festivals exzellente Resonanz gefunden.

Im Repertoire machte sich der antikommunistische Unterstrom geltend. Aus Russland wurden kaum Werke der nachrevolutionären Zeit gespielt. Ausnahmen: Strawinsky, der frühe, und Prokofjew, der zeitweilige Emigrant. Ferenc Fricsays Herkunftsland Ungarn sah man allerdings der mitteleuropäischen Kultur zugehörig. Mit Bartók-Interpretationen setzte der erste Chefdirigent deutliche Akzente: Bis heute gelten seine Einspielungen als Maßstab. Bartók vermittelte zwischen der französischen Musik und ihrem Farbsinn, dem vitalen Folklorismus ohne Tonalitätsbindung und der strukturellen Konsequenz, die dem Reihendenken nahekam; so eröffnete er den Zugang zu einem weiten Spektrum neuer Musik und bewahrte vor dogmatischer Verengung.

Romantische Rarität

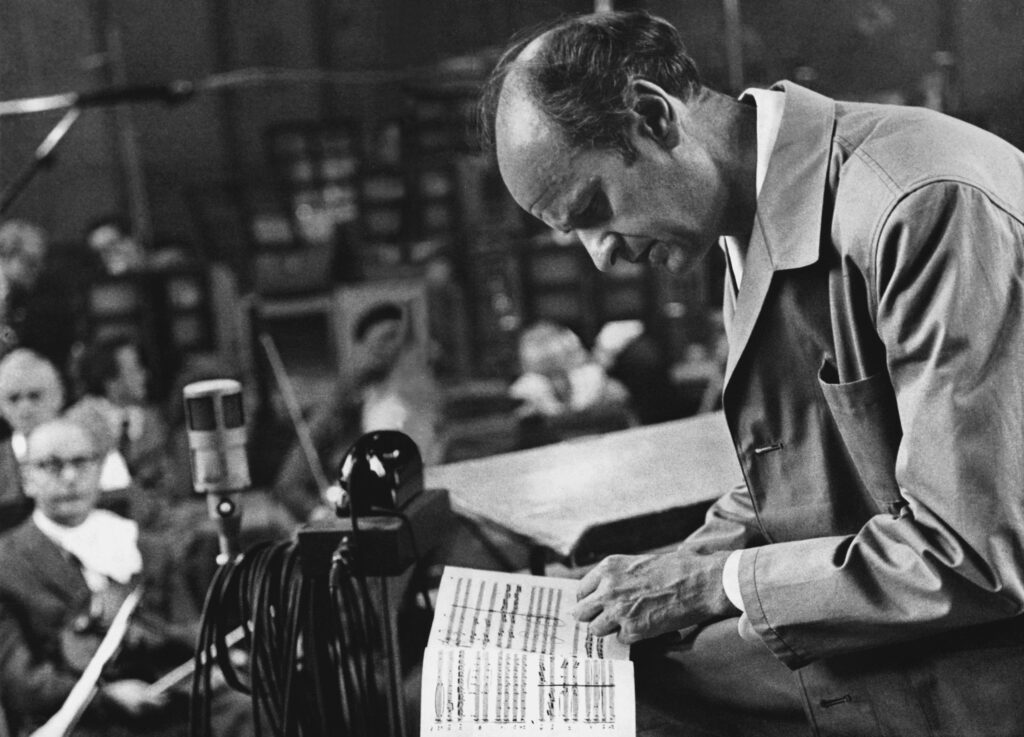

Fricsays Klangideal bescherte dem Orchester enthusiastische Kritiken; Strawinsky nannte es eines der besten in Europa. Lorin Maazel führte Fricsays Arbeit weiter. Selbst brillanter Geiger – legendär bleibt das Programm, in dem er Bachs a-Moll-Konzert und Strawinskys ›Geschichte vom Soldaten‹ von der Violine aus leitete – und über ein Forschungsthema der Barockmusik promoviert, kannte er sich in den frühen Perioden der Orchestermusik bestens aus. Er widmete sich aber auch der »romantischen Rarität« und spielte Werke ins Repertoire, die heute zum Grundbestand zählen. Der Mahler-Renaissance, die beim DSO zaghaft begann, verlieh er neuen Schub. Er war ein Virtuose des Taktstocks, ein Fanatiker der Genauigkeit, die nicht auf Kosten des spontanen Temperaments geht. Als er das Orchester kurz vor der Umbenennung von RIAS- zu Radio-Symphonie-Orchester Berlin zum ersten Mal leitete, war er 26 Jahre jung; 34 zählte er, als er zum Chefdirigenten berufen wurde. Wie sein Nachfolger Riccardo Chailly, der 29-jährig an die Spitze des Orchesters kam, legte er in Berlin die Basis für eine internationale Karriere, die ihre Schwerpunkte in den USA, wo er als Sohn russischer Einwanderer aufwuchs, und in Deutschland fand.

Entdeckungen und Umwälzung

Chailly vereinte ein überschäumendes Temperament mit Akribie beim Proben und im Dirigierstil. Mit dem jungen Intendanten Peter Ruzicka, der ihn zum DSO holte, bildete er ein kreatives Team. Das Orchesterrepertoire mit starken Akzenten auf neuer Musik ergänzten sie durch Wiederentdeckungen. Programmschwerpunkte zu Alexander Zemlinsky, Franz Schreker, Max Reger, Rudi Stephan und Erich Wolfgang Korngold beleuchteten die Breite des Aufbruchs in die Moderne und rückten NS-verfolgte Komponisten wieder ins Bewusstsein. Diese Entwicklung fand bei den Berliner Festwochen 1987 mit dem Generalthema ›Musik aus dem Exil‹ einen Höhepunkt.

Auch danach engagierte sich das DSO weiter gegen das Vergessen, unter anderem in der Decca-Reihe ›Entartete Musik‹, die auch größere Werke verdrängter Musik produzierte; es gab damit der musikalisch-praktischen wie der wissenschaftlichen Exilforschung tatkräftigen Auftrieb. Ein Orchester lebt nicht allein von seinen musikalischen Tugenden, es muss als Institution bestehen. Mehrfach hatte das DSO seine Krisenresistenz zu beweisen: 1953, als die amerikanische Regierung aus innenpolitischen Gründen die Verträge der RIAS-Musiker*innen kündigte; 1961, als mit dem Mauerbau das Einzugsgebiet stranguliert wurde; in den chefdirigentenlosen Jahren 1975 bis 1982, als es dem Druck zu (vor)schnellen Lösungen widerstand.

Als Vladimir Ashkenazy 1989 die Chefposition antrat, rechnete kaum jemand mit dem baldigen Ende der deutschen Zweistaaterei. In den Umwälzungen nach der neuen Deutschen Einheit erwies er sich als unermüdlicher Streiter für das DSO und sorgte dafür, dass das internationale Standing nicht unter den hauptstädtischen Irrungen und Wirrungen litt. Wie schon als Pianist, so setzte er auch als Dirigent Zeichen vor allem durch Programmzyklen – zu Mahler, Schostakowitsch, Strawinsky und Mendelssohn, Sibelius und mit der Reihe ›Open Windows‹, einer Kooperation mit der Alten Oper Frankfurt, bei der jeweils ein Solokonzert aus dem 20. Jahrhundert mit einem symphonischen Werk der Romantik kombiniert wurde.

Seine DSO-Dekade war zur Hälfte eine Doppelära, mitgeprägt durch Günter Wand. Dieser hatte das Orchester zwischen 1983 und 1988 mehrmals dirigiert. Elmar Weingarten, 1991 bis 1996 DSO-Intendant, gelang es, ihn wieder für das Orchester zu gewinnen. In viereinhalb Jahren leitete Wand 22 Konzerte mit zehn verschiedenen Programmen. Ob Beethoven, Schubert, Brahms oder Bruckner – Wand erreichte eine Perfektion und eine Spannung, die ihresgleichen suchten; seine Interpretationen mit dem DSO sind heute noch in umfangreichen CD-Editionen verfügbar. Das Orchester

ernannte Wand schließlich zu seinem ersten Ehrendirigenten.

Dramaturgie und große Formate

An seine Akribie konnte Kent Nagano anknüpfen. Die beiden hatten mehr gemeinsam, als man meinen könnte. Wand tat sich, wie Nagano, lange durch Engagement für neue Musik hervor; Messiaen, der Nagano nachhaltig prägte, verdankte ihm manche Deutsche Erstaufführung. In Gesprächen mit dem vierzig Jahre Älteren vertiefte Nagano sein Verständnis für Bruckner, dessen Musik ihn seit seiner Jugend faszinierte. Nagano war ein Meister großer Formate: Mit Messiaens ›Transfiguration‹, Berlioz’ ›Damnation de Faust‹, Beethovens ›Missa solemnis‹, Adams’ ›El Niño‹, Brahms’ ›Deutschem Requiem‹ mit Zwischenspielen von Wolfgang Rihm und Schönbergs ›Jakobsleiter‹ gelangen ihm besonders eindrucksvolle Interpretationen.

Gemeinsam mit Dieter Rexroth entwickelte er eine Programmdramaturgie, die zur Devise des Aufbruchs ins 21. Jahrhundert wurde: von heutiger Musik ausgehen, Tradiertes neu denken, Werke und Epochen in ein Verhältnis gegenseitiger Befragung setzen. Nagano erinnerte an Maximen aus der Gründerzeit des Orchesters; die Vorzeichen hatten sich allerdings ebenso geändert wie die Szene neuer Musik, die nicht nur die Moderne, sondern auch die Postmoderne hinter sich gelassen hatte. Man befand sich nicht in materieller und geistiger Not, sondern in einer Situation notwendigen Umdenkens. Für seine Verdienste um das DSO bekam Nagano bei seinem Abschied 2006 ebenfalls den Titel des Ehrendirigenten verliehen.

Aufbruch und Klang

Engagement für Neues und exponierte Programmgestaltung führte Ingo Metzmacher mit eigener Handschrift weiter. Jede seiner drei Spielzeiten stellte er unter ein Thema, das er in mehreren Konzerten beleuchtete: ›Von deutscher Seele‹, ›Aufbruch 1909‹ und ›Versuchung‹. Dass er am 3. Oktober 2007 zum Tag der Deutschen Einheit Hans Pfitzners Eichendorff-Kantate ›Von deutscher Seele‹ aus dem Jahr 1921 aufführte, löste wegen der NS-Verstrickung des Komponisten heftige Kontroversen aus. Mit den Casual Concerts führte er, gemeinsam mit dem damaligen Orchesterdirektor Alexander Steinbeis, ein Format ein, mit dem das DSO bis zum heutigen Tag neue Publikumsgruppen erreicht.

Sein Nachfolger Tugan Sokhiev kultivierte ein zweites Anliegen Naganos: die Arbeit am perfekten, beweglichen Orchesterklang. Im Repertoire vermittelte er Einblicke in wenig bekannte russische Kompositionen des letzten Jahrhunderts und widmete sich stärker dem französischen Repertoire. In gut russischer Schule sieht er sich als Universalist. Orchester und Publikum bedauerten seinen Abschied nach vier Jahren, doch wie alle Chefdirigenten seit 1989 kehrt er immer wieder ans Pult des DSO zurück.

Das moderne Orchester

Robin Ticciati, seit 2017 Chefdirigent, sprüht vor neuen Ideen. Sie beziehen sich auf das Repertoire, auf Darbietungsformen, auf die Klangbildung, auf die Orte, an denen ein modernes Orchester Kontakt zu Menschen herstellt. Er stellt Komponist*innen vor, die man in Berlin noch nicht kennt, gestaltet den Ereignisraum der Musik durch besondere Aufstellungen oder szenische Einrichtungen, bezieht den historischen Klang der Instrumente in seine Überlegungen ein und begibt sich in Dialog mit der Kreativszene außerhalb des Klassikbereichs. Die Kreativität, mit der Orchester und Chef die Pandemiesituation der letzten eineinhalb Jahre meisterten, verspricht aufregende neue Konzerterfahrungen.

HABAKUK TRABER

Habakuk Traber studierte Kirchenmusik, Musikwissenschaft, Soziologie und Geschichte in Stuttgart, Tübingen und Berlin. Bis 1995 arbeitete er als Kirchenmusiker in Berlin, schrieb diverse Bühnenmusiken und Beiträge für Fachzeitschriften und Rundfunkanstalten. Anschließend machte er seine publizistische Tätigkeit zum Hauptberuf. Er schreibt Programmhefte und hält Einführungsvorträge für das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das Musikfest Berlin und das Konzerthaus Berlin, das NDR Sinfonieorchester, das Seoul Symphony Orchestra und diverse Festspiele, verfasst einführende und begleitende Texte für CD-Produktionen. Von 2002 bis 2018 war er Dramaturg der Münchener Biennale, des Festivals für neues Musiktheater. Lange Jahre beschäftigte er sich mit Recherchen über Komponisten, die von den Nationalsozialisten zum Exil gezwungen wurden. Er veröffentlichte Bücher über »Verdrängte Musik«, zur Musikgeschichte Berlins sowie Artikel und Bücher über zeitgenössische Komponist*innen.

![Illustration 75 Jahre DSO. Foto: Jörg Brüggemann [mod.]](https://blog.dso-berlin.de/wp-content/uploads/2021/09/75_jahre_dso-800x450.jpg)