»Wie kann es sein, dass dieser 87-jährige Dirigent immer noch wie ein Jungbrunnen sprudelt«, fragte sich der Rezensent der Morgenpost, und ein Kollege bekannte, die am ersten Maiwochenende 2015 gehörte Interpretation wäre die beste gewesen, die er je erlebt habe. Vor dem Orchester stand Herbert Blomstedt, auf dem Programm Bruckners Siebte. Blomstedt, der unprätentiöse, präzise und feinsinnige Tonkünstler, dem die Intention des Komponisten alles gilt, und die Symphonien von Anton Bruckner – das war eine einmalige Paarung, die beim DSO über Jahre hinweg für euphorisch gefeierte Konzerte sorgte.

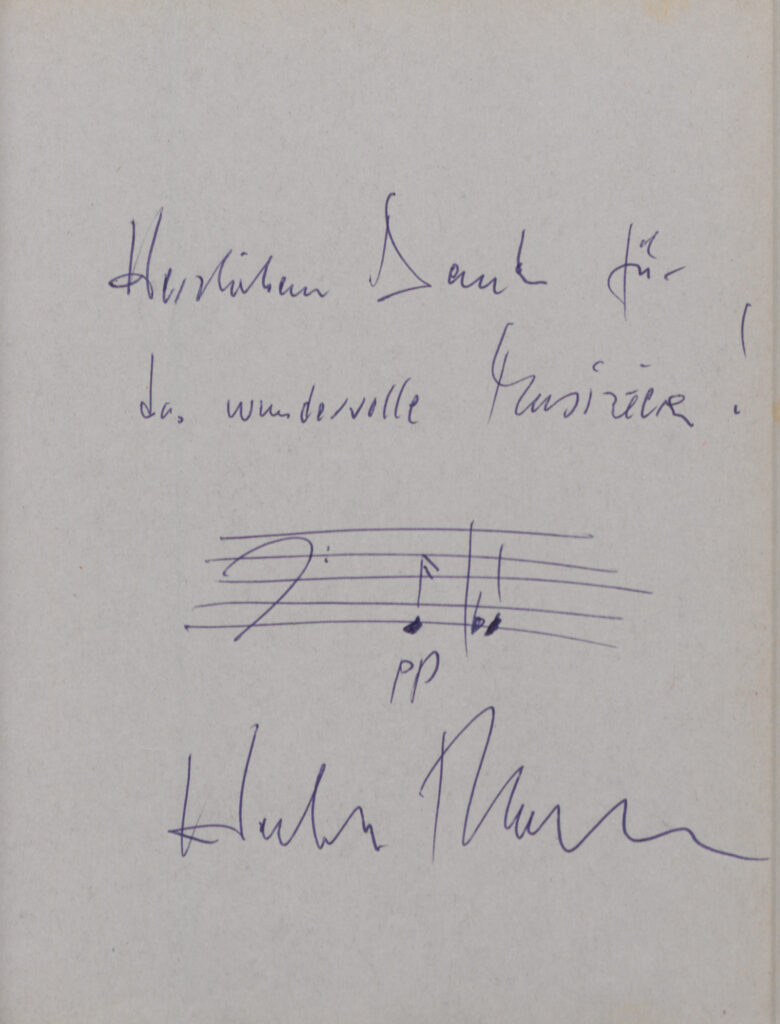

Am 12. Oktober 1991 stand der 1927 in den USA geborene schwedische Dirigent mit der Achten erstmals am Pult des Orchester – und verewigte sich mit der Bassfigur aus dem Allegro in den Autogrammbänden Heinrich Köhlers (siehe Bild). Damals war Blomstedt, nach Positionen in Schweden und bei der Staatskapelle Dresden gerade Chefdirigent der San Francisco Symphony, später stand an der Spitze des NDR Sinfonieorchesters und des Gewandhausorchesters Leipzig. Vierzehn Mal, in 28 Konzerten, leitete Blomstedt das DSO, nur dreimal wurde er Bruckner »untreu«. 2001 begann er, auf dem Höhepunkt einer bemerkenswerten Alterskarriere, die bis heute anhält, einen Zyklus der Bruckner-Symphonien, der die aufgetürmten Klanggebäude des Komponisten auf phänomenale Weise auslotete und unmittelbar erfahrbar machte. Er dirigierte die Zweite und die Dritte in ihrer Urfassung, die Vierte und die Achte sogar zweimal, und beendete den Zyklus 2015 mit der Siebten.

Er ließ sich Zeit, bisweilen vergingen zwei oder drei Jahre bis zum nächsten Konzert. Für Bruckner braucht man Ruhe, davon ist Blomstedt fest überzeugt, »um die Musik mit dem Ohr ›zu betrachten‹«, wie er 2014 den DSO-Nachrichten erzählte. »Man wird in eine Klanglandschaft geführt, die man sonst nirgendwo findet. […] Kein anderer Komponist hat es geschafft, die Erhabenheit [seiner Werke] so mit Sinn und durchgehender Schönheit zu füllen«. Manche würde das sogar von Blomstedt behaupten. Er selbst würde das freundlich zurückweisen.

Zwiesprache mit Bruckner

Herbert Blomstedt über seine Konzerte am 7. und 8 Juni 2014. Das Interview ist in den DSO-Nachrichten 05/06 2014 erschienen.

Herbert Blomstedt, der im Juli seinen 87. Geburtstag feiern darf, gehört zu den großen Dirigenten unserer Zeit. Als Sohn schwedischer Eltern in den USA geboren, studierte er in Stockholm, Uppsala, an der Juilliard School of Music in New York, in Darmstadt und Basel. Vor 60 Jahren, im Februar 1954, gab er sein Debüt als Dirigent mit dem Stockholmer Philharmonischen Orchester. Später leitete er als Chefdirigent verschiedene skandinavische Orchester und bekleidete langjährige Chefposten bei der Staatskapelle Dresden, beim San Francisco Symphony Orchestra, dem NDR Sinfonieorchester in Hamburg und bis 2005 beim Gewandhausorchester zu Leipzig. Mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin verwirklicht er seit einigen Jahren einen Zyklus der Symphonien Anton Bruckners. Am 7. und 8. Juni ist er mit der Sechsten

Symphonie des Komponisten beim DSO zu Gast.

Maestro, was fasziniert Sie am Werk Anton Bruckners?

Die Erhabenheit seiner Musik. Sie ist natürlich auch voller Konflikte, aber die Grundhaltung in all seinen Werken ist doch die Erhabenheit. Kein anderer Komponist hat es geschafft, diese so mit Sinn und durchgehender Schönheit zu füllen, und das in neun Symphonien, die grundverschieden sind. Aber sie sind alle gleichermaßen erhaben, was nicht bedeutet, dass sie nur religiös zu deuten sind. Bruckner war zwar ein sehr religiöser Mensch, aber ich finde, aus den Symphonien spricht noch ehr seine Verbundenheit zur Natur, in diesem Fall natürlich Gottes Natur. Und darin so eine Mannigfaltigkeit zu entdecken, das lässt auf einmalige Begabung und Genie schließen.

Wie liest und gestaltet man als Dirigent diese großen Klanggebäude?

Das ist für uns alle eine Herausforderung, auch für das Publikum. Denn man muss Ruhe haben, um die Musik mit dem Ohr »zu betrachten«. Die Musik erschafft sich diese Ruhe aber auch selbst, sie erschafft einen Raum und füllt diesen mit Sinn. Bruckners Musik erweckt in uns ganz besondere Gefühle und Stimmungen; man wird in eine Klanglandschaft geführt, die man sonst nirgendwo findet. Das finde ich sehr, sehr schön. Niemand konnte das kopieren. Es gibt natürlich auch bei Bruckner Stellen, an denen er merklich Bach oder Beethoven im Ohr hatte. Aber die Originalität eines Komponisten besteht eben nicht darin, keine Anlehnungen vorzunehmen, sondern darin, dass man nicht nachgeahmt werden kann.

Ruhe, Weite und Langsamkeit … Bruckner ist nichts für Eilige?

Bruckner ist für alle da! Auch wenn nicht alle sofort bereit sind, sich in seinen Bann schlagen zu lassen. Und die Langsamkeit … Sehr oft wird Bruckner viel zu langsam gespielt. Das Erhabene und das meditative Element ermuntern natürlich dazu, aber man kann es auch übertreiben. Am Anfang der Siebten Symphonie gilt es zum Beispiel als »gute Tradition«, sehr langsam anzufangen, weil es so schön ist, und NOCH erhabener. Und wenn dann nach etwa 25 Takten Bruckner das zweite Thema mit »ruhiger« überschreibt, dann werden sie alle viel schneller! [lacht] Das war sicher nicht Bruckners Intention. Man muss Bruckners Schönheit erst entdecken, und ihr auf die Spur zu kommen ist nicht immer leicht.

Wie hat sich Ihre Sicht auf Bruckner im Laufe der Jahrzehnte verändert?

Sie ändert sich ständig – hoffentlich! Wir Musiker sind ja keine Maschinen, die etwas Gelerntes wie ein Papagei wiederholen. Am Anfang einer Karriere ist jeder an seinen Vorbildern orientiert. In meinen Jugendjahren habe ich vor allem die Bruckner-Deutung von Wilhelm Furtwängler geschätzt. Erst im Nachhinein habe ich gemerkt, wie kompliziert sein Verhältnis zu Bruckner war. Später waren es dann in erster Linie die Interpretationen von Eugen Jochum, er war in seiner Haltung konsequenter und nicht so übertrieben. Mit zunehmender Erfahrung befreit man sich von den Vorbildern und orientiert sich noch mehr am Notentext, gerade wenn dieser im Widerspruch zu den Vorbildern steht. Dazu gehört Mut! Den besitzt man als junger Mensch noch nicht in diesem Maße.

Sie haben sich während Ihrer Studien sowohl mit der Neuen Musik in Darmstadt, als auch mit der Alten Musik an der Schola Cantorum Basiliensis beschäftigt. Was hat den jungen Herbert Blomstedt am meisten gefesselt?

Ich war schon als früher Teenager begeistert von Bach. Ich hatte als Geiger die Solo-Sonaten entdeckt, diese Musik ging mir völlig in Körper und Geist über. In der Orchestermusik hat mich zunächst Beethoven gefesselt, die Dramatik und Logik seiner Werke, die Willenskraft, die dahintersteckt. Als ich meine erste Bruckner-Symphonie mit vielleicht 13 Jahren hörte, war ich sofort fasziniert, denn diese Musik war so enorm seriös und erhaben, wie ich es nur von Bach kannte. Man ist als Jugendlicher ja sehr idealistisch und verabscheut alles, was nicht mit den eigenen Idealen übereinstimmt. Allem Unseriösen war ich damals abhold. Die Musik von Liszt konnte ich überhaupt nicht leiden, sie war mir zu banal. Mit Mahler ging mir das anfangs auch so, ich verstand dieses Flirten mit der leichten Muse einfach nicht. Das war für mich ein Zeichen von Schwäche. Meine Bewunderung für diese Musik kam erst viel später.

Bevor Sie Ihren Bruckner-Zyklus im kommenden Jahr mit der sehr populären Siebten Symphonie abschließen, dirigieren Sie im Juni seine Sechste, die eher selten gespielt wird. Woran liegt das?

Das hat verschiedene Gründe. Zunächst einmal ist sie völlig anders als die anderen. Die üblichen Erwartungen an Bruckner werden nicht erfüllt. Man hört kein Sausen oder Tremolo am Anfang und dann eine schöne Melodie, sondern einen markanten Rhythmus. Das Scherzo ist so überraschend wie die Musik von Anton Webern, besonders im Trio, da werden nur Fetzen gespielt. Das ist enorm modern, und es irritiert. Das Finale ist großartig, aber wenn man den richtigen Ton nicht findet, kann es ein bisschen banal wirken, und das zerstört den Eindruck der Erhabenheit. Und: Die Symphonie ist schwer zu spielen, und sehr schwierig zu gestalten. Am Ende des ersten Satzes heißt es etwa: »molto ritardando« und dann »sempre molto ritardando«. Das gelingt selten überzeugend. Es gibt so viele Deutungsmöglichkeiten, und die Herausforderung besteht darin, zu ergründen, was Bruckner selbst gemeint hat. Er gibt nicht immer genaue Instruktionen, da müssen Intuition und Erfahrung helfen. Aber wenn Bruckner etwas vorgibt, dann muss man ihm folgen. Dass das schwierig ist, ist ein weiterer Grund, sich mit der Sechsten Symphonie auseinanderzusetzen – es lohnt sich!

Maestro, herzlichen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Maximilian Rauscher.